Gehirntumoren

- Untersuchungen / Diagnostik bei Verdacht

- Computertomographie CT

- Kernspintomographie MRT

- Neurologische Untersuchung

- Andere Untersuchungsmethoden

- Gewebeentnahme Biopsie oder Operation

- Entstehung von Metastasen und Auswirkungen

- Die Therapie von Gehirntumoren

- Die Strahlentherapie

- Nebenwirkungen der Strahlentherapie

- Chemotherapie

- Die Operation

Typisch für Kopfschmerzen bei einer solchen Druckerhöhung im Schädelinneren ist ihr Auftreten während der Nacht oder in den frühen Morgenstunden und eine spontane Besserung im Verlaufe des Tages. Dies lässt sich dadurch erklären, dass während der Nacht ein erhöhtes Blutvolumen im Gehirn zu einer Volumenzunahme im Schädelinneren führt, die im Laufe des Tages dann wieder abnimmt. Eine Begleiterscheinung dieser Kopfschmerzen können Übelkeit und Erbrechen sein ebenfalls in den frühen Morgenstunden und häufig im nüchternen Zustand.

Gehirntumor Warnsignale

Kopfschmerzen als Folge eines Gehirntumors werden im Verlauf von wenigen Tagen bis Wochen immer heftiger. Sie lassen sich durch normale Kopfschmerzmittel nur kurz oder gar nicht beeinflussen und nehmen in liegender Position weiter zu. Solche Kopfschmerzen sind für den Gehirntumor-Patienten neu; auch Personen, die schon immer unter Kopfschmerzen, zum Beispiel unter einer Migräne, litten, beklagen bei einer Gehirntumorerkrankung einen neuen Charakter und eine neue Intensität Im Vergleich zu den bekannten Kopfschmerzen.

Grundsätzlich gilt deshalb, dass bei jedem Patienten, der unter neu aufgetretenen Kopfschmerzen leidet, die nicht spontan wieder verschwinden, eine neurologische Untersuchung und eine bildgebende Diagnostik des Gehirns vorgenommen werden muss.

Bei einem großen Teil der Betroffenen, die wegen hartnäckiger, neu aufgetretener Kopfschmerzen den Arzt aufsuchen, lässt sich in der sorgfältigen neurologischen Untersuchung bereits eine so genannte herdförmige neurologische Symptomatik nachweisen.

Hierzu zählen:

- Lähmungserscheinungen

- Sehstörungen

- Koordinationsstörungen

- Einbußen in der Sprachfertigkeit und in der Merkfähigkeit

- Einbußen der Auffassungsgabe und des Verständnisses

Bei einigen Patienten sind solche Symptome erste Anzeichen der Tumorerkrankung, ohne dass Kopfschmerzen vorhanden sein müssen. So beklagen Betroffene mitunter eine zunächst aufgetretene Ungeschicklichkeit in Arm oder Bein oder einer Körperhälfte, eine Einschränkung des Gesichtsfeldes oder Koordinationsstörungen, Taubheitsgefühle einer Körperhälfte und anderes.

Auch hier deckt die sorgfältige neurologische Untersuchung Störungen auf, die den betreuenden Arzt zu einer weiterführenden Diagnostik veranlassen. Etwa 20 Prozent der Patienten mit einer Gehirntumorerkrankung erleiden aus voller Gesundheit und ohne Vorboten einen epileptischen Anfall.

Dabei kann es sich um so genannte fokale Anfälle oder um generalisierte Anfälle handeln. Fokale Anfälle sind die Folge von epileptischen Entladungen einer bestimmten Gehirnregion, die durch den dort wachsenden Gehirntumor gereizt wird und die zum Beispiel zu unwillkürlichen Zuckungen einer Extremität oder einer Körperhälfte führen. Diese hören entweder spontan nach wenigen Minuten auf oder führen im ungünstigsten Falle zu einer Ausbreitung der „Krampftätigkeit“ im Gehirn und damit dann zum Bewusstseinsverlust und zu einem großen epileptischen Anfall (Grand Mal) mit Hinstürzen, Zuckungen aller Extremitäten, Schaum vor dem Mund und Verletzungsneigung. Diese Ereignisse sind so dramatisch, dass sie unmittelbar zu einer ärztlichen Untersuchung Anlass geben.

Für jeden Patienten, der aus völliger Gesundheit heraus erstmalig in seinem Leben einen epileptischen Anfall erleidet, gilt, dass ein Gehirntumor als Ursache dieses epileptischen Anfalles mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeschlossen oder nachgewiesen werden muss.

Bei einem kleineren Teil der Patienten können ganz unspezifisch wirkende Beschwerden durch einen Gehirntumor ausgelöst werden. So gibt es Tumoren im Stirnlappen des Gehirns, welche zu Persönlichkeitsveränderungen, Störungen des Verhaltens und des Antriebs sowie zu einer Zuspitzung oder Verflachung vorbestehender Persönlichkeitsmerkmale führen können. Mitunter wirken betroffene Patienten zunehmend teilnahmslos oder im Gegenteil leicht reizbar, mitunter aggressiv oder gar läppisch-distanzlos. Selbstverständlich sind diese Störungen auch als Folge anderer neurologischer oder psychiatrischer Erkrankungen denkbar. Oft vermag die neurologische Untersuchung dann jedoch zusätzliche Symptome einer Gehirntumorerkrankung nachzuweisen.

Typische Symptome, die auf das Vorliegen eines Gehirntumors hinweisen können

- neu auftretende Kopfschmerzen, insbesondere nachts und in den frühen Morgenstunden, mit der Zeit heftiger werdend und auch im Liegen zunehmend

- Krampfanfall (epileptischer Anfall)

- neurologische Herdzeichen (zum Beispiel Lähmung, Sprachstörung, Ungeschicklichkeit)

- Persönlichkeitsveränderungen

- Übelkeit und Erbrechen, die nicht im Zusammenhang mit einer Magen-Darm-Erkrankung auftreten

- hormonale Störungen

Dass Gehirntumoren lange Zeit ohne Symptome bleiben können, also überhaupt keine Beschwerden verursachen, weiß man durch die zufällige Entdeckung von Meningeomen, Tumoren der Hirnanhangdrüse (Hypophysenadenome) und anderen Geschwülsten aus computertomographischen und kernspintomographischen Untersuchungen von Patienten, bei denen wegen ganz anderer Gründe (zum Beispiel Schädelverletzung) eine solche Diagnostik vorgenommen wurde.

Für Gehirntumoren gibt es kein Früherkennungsprogramm im Sinne von Reihenuntersuchungen (Screening).

Gehirntumoren: Untersuchungen bei Verdacht (Diagnostik)

Untersuchungsmethoden Gehirntumoren

Viele Menschen haben Angst, in eine medizinische „Mühle“ zu geraten, wenn sie den Verdacht haben, dass sie an Krebs erkrankt sein könnten. Deshalb schieben sie den Besuch beim Arzt immer weiter hinaus. So verständlich diese Angst auch ist: Es ist wichtig, dass Sie möglichst bald zum Arzt gehen, denn je früher ein Tumor erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungs- und Überlebenschancen.

Bei den Untersuchungen werden folgende Fragen geklärt:

- Haben Sie wirklich einen Tumor?

- Ist dieser gut- oder bösartig?

- Welche Krebsart ist es genau?

- Wo sitzt der Tumor?

- Wie ist Ihr Allgemeinzustand?

- Wie weit ist die Erkrankung fortgeschritten?

- Gibt es Metastasen?

- Mit welcher Behandlung kann für Sie der beste Erfolg erreicht werden?

- Welche Behandlung kann Ihnen zugemutet werden?

Dabei haben alle diagnostischen Schritte zwei Ziele: Zum einen sollen sie den Verdacht, dass Sie an Krebs erkrankt sind, bestätigen oder ausräumen. Wenn sich der Verdacht bestätigt, müssen Ihre behandelnden Ärzte ganz genau feststellen, wo der Tumor sitzt, wie groß er ist, aus welcher Art von Zellen er besteht und ob er vielleicht schon Tochtergeschwülste gebildet hat.

Ihr Arzt wird Ihnen erklären, welche Untersuchungen notwendig sind, um die Diagnose zu sichern. Meist wird es mehrere Tage oder sogar Wochen dauern, bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Werden Sie dabei nicht ungeduldig, denn je gründlicher Sie untersucht werden, desto genauer kann die weitere Behandlung auf Sie zugeschnitten werden. Auf den folgenden Seiten beschreiben wir die gängigsten Untersuchungsverfahren und erklären ihre Bedeutung.

Sind die Untersuchungen beendet und alle Ergebnisse liegen vor, muss entschieden werden, wie es weitergeht. Ihr Arzt wird Ihnen genau erklären, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt wie sich die Behandlung auf Ihr Leben auswirkt und mit welchen Nebenwirkungen Sie rechnen müssen. Die endgültige Entscheidung über Ihre Behandlung werden Sie gemeinsam mit den behandelnden Ärzten treffen. Dabei ist es von Anfang an wichtig, dass sich ein vertrauensvolles Patienten-Arzt-Verhältnis entwickelt.

Gehirntumoren: Computertomographie (CT)

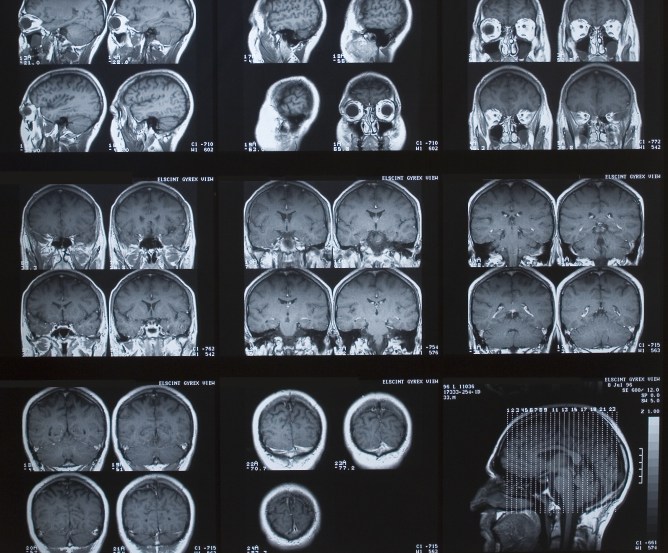

Computertomographie CT

Die Computertomographie (CT) ist ein belastungsfreies Schnittbildverfahren, bei dem Röntgenstrahlen das Schädelinnere durchdringen und mit „Fühlern“ aufgefangen werden, die ringförmig um den Kopf in einer Röhre angeordnet sind.

Diese setzen die aufgefangenen Signale mit Hilfe computerisierter Verfahren zu einem Bild zusammen. Damit gelingt es, Schnittbilder des Schädelinneren mit einer Präzision zu gewinnen, welche vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen ist. Die Röntgenbelastung, der der Patient ausgesetzt wird, ist wesentlich geringer, als es die Darstellung des Verfahrens vermuten lässt, und liegt in der Größenordnung einer normalen Röntgenaufnahme des Schädels. Die Computertomographie bietet außer der zuvor erwähnten empfindlichen Darstellung von Strukturen noch andere Vorteile: Sie ist vielerorts verfügbar, die Untersuchungszeit ist kurz, und sie erfasst zuverlässig Blutungen und Verkalkungen.

Gehirntumoren: Kernspintomographie (MRT)

Kernspintomographie MRT

Grundsätzlich ist die Kernspintomographie (auch Magnet-Resonanz-Tomograhie, MRT, genannt) empfindlicher im Nachweis von Störungen oder Raumforderungen im Gehirn als die Computertomographie.

Allerdings dauern die Untersuchungen länger, und aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Untersuchungsröhre erscheint sie für ängstliche Menschen oft weniger geeignet. Sie ist außerdem wesentlich kostspieliger als die Computertomographie und steht auch an weniger Stellen zur Verfügung.

Die Kernspintomographie basiert auf dem Phänomen der Kernresonanz von Wasserstoffatomen im untersuchtenGewebe innerhalb eines künstlich erzeugten elektromagnetischen Feldes.

Dieses Untersuchungsverfahren wird erforderlich, wenn das Computertomogramm bei einem Patienten, der zum ersten Mal einen epileptischen Anfall erlitten hat, einen verdächtigen oder keinen auffälligen Befund zeigt. Das Kernspintomogramm kann bestimmte Tumoren in dieser Situation nachweisen, die dem computertomographischen Nachweis entgehen. Dies gilt nicht für Patienten, deren ausschließliche Beschwerden in Kopfschmerzen bestehen. Hirntumoren, die Kopfschmerzen auslösen, sind meist bereits so groß, dass sie sich schon im Computertomogramm nachweisen lassen.

Die Kernspintomographie ist auch vor einem operativen Eingriff notwendig, wenn ein Gehirntumor bereits diagnostiziert wurde. Sie erlaubt es dem Operateur in aller Regel, die genaue Lage, Ausdehnung und Abgrenzbarkeit eines Gehirntumors zu erkennen. Da in bestimmten Fällen auch Metastasen im Gehirn operiert werden können, ist auch in dieser Situation die Durchführung einer Kernspintomographie erforderlich: Mit ihr gelingt häufig der Nachweis von zusätzlichen kleinen Metastasen, die sich dem computertomographischen Nachweis entziehen.

Gehirntumoren: Neurologische Untersuchung

Neurologische Untersuchung

Bei den geschilderten Beschwerden, die auf das Vorliegen einer Gehirntumorerkrankung hinweisen können, ist zunächst eine Untersuchung durch die Fachärztin oder durch den Facharzt erforderlich.

Bereits die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) gibt oft wichtige Informationen, die den Neurologen zur richtigen Diagnose führen können. Eine genaue körperliche Untersuchung vermag dann bei mehr als der Hälfte der Patienten bereits klinische Symptome nachzuweisen, die auf eine Erkrankung des Gehirns hindeuten.

Gehirntumoren: Andere Untersuchungsmethoden

Im Vergleich zu den oben dargestellten modernen bildgebenden Verfahren haben andere Untersuchungsmethoden zum Nachweis oder Ausschluss einer Gehirntumorerkrankung nur eine untergeordnete Bedeutung. Das Elektroenzephalogramm (EEG) ist eine schnell ver-fügbare, ungefährliche und preiswerte Methode.

Sie gibt über die Aufzeichnung der Hirnströme Hinweise auf Funktionsstörungen des Gehirns. Gehirntumoren können durch eine herdförmige, das heißt lokal umschriebene Änderung der Hirnströme im EEG auffällig werden; ein Normalbefund im EEG schließt das Vorliegen einer Gehirntumorerkrankung jedoch nicht aus. In manchen Fällen ist die Untersuchung des Nervenwassers (Liquors) erforderlich:

Bei einigen Gehirntumoren, zum Beispiel beim Medulloblastom, ist die Erkrankung mitunter von einer so genannten leptomeningealen Tumoraussaat begleitet. Dies bedeutet, dass sich Tumorzellen aus dem im Schädelinneren gelegenen Tumor ablösen und so im Liquorraum schwimmend praktisch überall dorthin verteilt werden können, wo weiche Hirnhäute und Rückenmarkhäute den Raum begrenzen, der das Nervenwasser umhüllt. Auf diesem Wege können solche Tumoren zum Beispiel im gesamten Rückenmarkkanal anwachsen.

In diesen Fällen wird eine Liquorpunktion (Lumbalpunktion) durchgeführt. Dabei wird im Bereich der Lendenwirbelsäule der Rückenmarkkanal, in dem sich Nervenwasser befindet, mit einer feinen Nadel zwischen zwei Lendenwirbelkörpern punktiert. Der Neuropathologe untersucht den so gewonnenen Liquor unter dem Mikroskop auf das Vorliegen von bösartigen Tumorzellen.

Bei einigen Tumoren muss diese Untersuchung für das so genannte Staging erfolgen, also um zu bestimmen, wie weit sich die Tumorerkrankung ausgedehnt hat. Auch solide bösartige Tumoren anderer Organe, zum Beispiel der Lunge oder der Brust, können sich zunächst über das Nervenwasser im Schädelinneren und im Rückenmarkkanal ausbreiten und dann eine Krebszellausbreitung in den Gehirnhäuten (meningeale Karzinomatose) verursachen. Zur Diagnostik dieser seltenen Tumorkomplikation ist die Nervenwasseruntersuchung, also die Lumbalpunktion, ebenfalls unbedingt notwendig.

Bestimmte bildgebende Verfahren erlauben Rückschlüsse auf den Stoffwechsel und die Durchblutungsverhältnisse in einem Gehirnbereich, beides Funktionsgrößen, die oft durch einen Tumor wesentlich verändert werden. Mit Hilfe neuartiger technischer Verfahren, der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der Single-Photon-Emissions-Computertomographie, (SPECT) lassen sich auf einem Schnittbild des Gehirns Stoffwechselvorgänge und/oder Durchblutungsverhältnisse darstellen. Ihr Einsatzgebiet befindet sich jedoch mit wenigen Ausnahmen noch im Stadium der Erprobung.

Gehirntumoren: Gewebeentnahme (Biopsie) oder Operation

Gewebeentnahme Biopsie oder Operation

Zur sachgerechten Behandlungsplanung müssen die Art und der Grad der Gut- beziehungsweise Bösartigkeit eines Tumors bestimmt werden. Dafür ist die sorgfältige Untersuchung einer Gewebeprobe durch den Neuropathologen erforderlich.

Nicht in jedem Falle wird es sinnvoll sein, eine solche Gewebeprobe durch eine offene Operation und durch eine vollständige oder teilweise Entfernung des Tumors anzustreben. Folgende Gründe können dagegen sprechen, den Tumor zunächst operativ zu entfernen:

- Der Tumor liegt für den Operateur weitgehend unzugänglich in einem Gehirngebiet dessen Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu neurologischen Störungen führen würde

- Der Tumor zeigt in CT oder MRT eine Ausdehnung und Wachstumseigenschaften, die eine operative Entfernung nicht sinnvoll erscheinen lassen. Dies ist zum Beispiel bei ausgedehnt wachsenden, mehrere Gehirnregionen befallenden Tumoren der Fall

- Bildgebende und klinische Merkmale sprechen für das Vorliegen eines Tumors, der durch andere als durch operative Maßnahmen wirkungsvoller und schonender behandelt werden kann (zum Beispiel Lymphome des Gehirns, Keimzelltumoren der Zirbeldrüse)

In diesen Fällen ist die stereotaktische Probebiopsie des Tumorgewebes oft die diagnostische Methode der Wahl; sie kann in spezialisierten Zentren unter Umständen mit einer bestimmten Form der lokalen Bestrahlung, der interstitiellen Strahlentherapie kombiniert werden. Bei der stereotaktischen Biopsie wird durch ein kleines Bohrloch im Schädel eine feine Nadel in das Gehirn eingeführt und bis zum Tumorgebiet vorgeschoben, aus dem dann mehrere sehr kleine Gewebeproben entnommen und dem Neuropathologen zur Verfügung gestellt werden können.

Damit der zuvor im Computertomogramm oder Kernspintomogramm dargestellte Tumor sicher angesteuert werden kann, muss der Kopf des Patienten in einem so genannten Stereotaxie-Rahmen befestigt werden. Ein Computer sorgt für die optimale Verarbeitung der durch die Bildgebung gewonnenen Daten und stellt den Tumor in seiner räumlichen Beziehung zum Gehirn dreidimensional dar. Die stereotaktische Probebiopsie wurde – unter anderem durch entsprechende Förderprojekte der Deutschen Krebshilfe – in einigen spezialisierten Zentren in Deutschland zu höchster Präzision und Sicherheit weiterentwickelt. Ihre Anwendung hängt auch von den Erfahrungen im jeweiligen Behandlungszentrum ab.

Tumoren: Entstehung, Metastasen und Auswirkungen

Entstehung von Metastasen und Auswirkungen

Onkologie ist die Lehre von den (bösartigen) Tumorerkrankungen und deren Auswirkungen.

Tumor

Ist eine unkontrollierte, überschießende Wucherung körpereigener Zellen. Man unterscheidet gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Tumoren. Es gibt aber auch Übergangsformen z. B. das Basaliom. Die Vorstufe eines bösartigen Tumors wird als Präkanzerose bezeichnet, z. B. ein auffälliges, sich schnell veränderndes Muttermal.

Tumorentstehung (Karzinogese)

In der Anfangsphase der Tumorbildung kommt es zur Veränderung der chromosomalen DNS im Zellkern. Für diese Veränderung kommen infrage:

- Chemische Kanzerogene (Teerprodukte, Zigaretten, Schimmelpilzgift, Asbest usw.),

- physikalische Kanzerogene (energiereiche Strahlen, z. B. Röntgenstrahlen),

- Viren,

- genetische Faktoren (z. B. bei bestimmten Formen des Brustkrebses)

Ob aus einer entarteten Zelle ein Zellklon entsteht, der sich zu einem Tumor auswächst, hängt von vielen, zum Teil noch unbekannten Faktoren ab. Bekannt sich hormonelle, immunologische und psychische Einflüsse.

Zwischen der Anfangsphase und dem Auftreten eines Tumorleidens können Jahre bis Jahrzehnte vergehen.

Metastasten können sich bilden

- Hämatogen, d. h. auf dem Blutweg,

- lymphogen, d. h. über die Lymphe oder

- entlang natürlicher Gegebenheiten, z. B. Ausbreitung über das Bauchfell.

Auswirkungen des Tumorgeschehens

Lokal können Tumoren zu Blutungen, Durchbruch, Einriss oder Einengung von Hohlorganen führen. Allgemeine Beeinträchtigungen bei bösartigen Tumoren sind Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, Appetitstörung, ungewollter Gewichtsverlust, Infektanfälligkeit, Anämie und evtl. Fieber.

Im Endstadium vieler Tumorerkrankungen wird eine allgemeine Auszehrung (Kachexie) als Ausdruck der veränderten Stoffwechselaktivität beobachtet.

Systematik

Bösartige Tumoren, die vom Epithelgewebe und Parenchym (Organzellen) ausgehen, werden als Karzinom (Ca) bezeichnet, z. B. Leberkarzinom. Bösartige Tumoren, die vom Binde-, Stütz- und Muskelgewebe ausgehen, werden als Sarkom bezeichnet, beispielsweise das Osteosarkom (Knochenkrebs). Bei den neurogenen (die Nerven betreffenden) Tumoren wird diese Unterscheidung nicht getroffen. Ein Tumor wird je nach Ausgangsgewebe und Zellbefund bezeichnet.

Tumormarker (TM)

sind Substanzen, die in Körperflüssigkeiten oder Zellen nachgewiesen werden können. Ihr Auftreten bzw. ihre erhöhte Konzentration ermöglichen Rückschlüsse auf das Vorliegen, den Verlauf oder die Prognose einer bestehenden Tumorerkrankung.

Die 5-Jahre-Überlebenswahrscheinlichkeit wird als statistisches Maß für einen Therapieerfolg benutzt.

Differenzierung

Gutartige (benigne) Tumore:

- sind glatt begrenzt

- wachsen langsam

- wachsen verdrängend

Bösartige (maligne) Tumore:

- wachsen schnell

- wachsen zerstörend (infiltrierend)

- sind unscharf begrenzt

- streuen = bilden Metastasen in anderen Organen

Die Therapie von Gehirntumoren

Therapie von Gehirntumoren

Wenn zweifelsfrei feststeht, dass Sie an einer Gehirntumorerkrankung leiden, werden Sie mit Ihrem Arzt ausführlich sprechen: über das genaue Ergebnis der Untersuchungen, über Ihre Behandlung und über ihre Heilungschancen (Prognose).

Dieses Gespräch sollte in Ruhe und ohne Zeitdruck stattfinden. Lassen Sie sich genau erklären, welche Behandlungsschritte Ihr Arzt für sinnvoll und am besten geeignet hält. Wenn Sie sich mit der vorgeschlagenen Behandlung unwohl fühlen, fragen Sie ihn, ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Arzt verstehen und fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Lassen Sie sich unbekannte Fremdwörter erklären. Viele Ärzte bemerken oft nicht, dass sie Fachwörter benutzen, die Sie nicht kennen. Prüfen Sie in Ruhe, ob der Arzt Ihre Fragen beantwortet hat und ob Sie die Antworten des

Arztes verstanden haben. Wenn Sie möchten, nehmen Sie einen Familienangehörigen, einen Freund oder eine Freundin zu dem Gespräch mit. Bei einem Nachgespräch zeigt sich häufig, dass vier Ohren mehr gehört haben als zwei. Damit Sie sich nicht alles merken müssen, können Sie sich die wichtigsten Antworten des Arztes auch aufschreiben.

Neben dem gut- oder bösartigen Charakter des Tumorgewebes hat auch die Lage einer Geschwulst im Gehirn eine große Bedeutung für die Behandlungsmöglichkeiten. So ist zum Beispiel eine einzelne Metastase im Gehirn, die oberflächlich liegt und die der Neurochirurg deshalb schonend entfernen kann, gut behandelbar, obwohl der zugrunde liegende Tumor längerfristig eine eher ungünstige Prognose erwarten lässt. Dagegen sind die Behandlungsmöglichkeiten bei einem in der Tiefe des Gehirns liegenden, langsam wachsenden und unscharf abgegrenzten Tumor sehr eingeschränkt, auch wenn der Tumor unter dem Mikroskop Merkmale einer gutartigen Geschwulst aufweist.

Die neuropathologische Diagnose hat einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Aussicht der Behandlungsmöglichkeiten. So werden zum Beispiel Meningeome, also Tumoren, die sich von den Hirnhäuten ableiten, in aller Regel ausschließlich operiert und sind grundsätzlich heilbar. Bei anderen Tumoren, zum Beispiel den Lymphomen des Gehirns, ist mit der Operation allenfalls eine Diagnosesicherung, aber keine therapeutische Hilfe möglich. Hier sind andere Verfahren wie zum Beispiel Chemotherapie und Strahlentherapie die einzig sinnvollen Behandlungsformen. Bei vielen Tumoren kombiniert man unterschiedliche Therapiearten: So werden Medulloblastome des Kleinhirns bei Kindern und Jugendlichen oft operiert, bestrahlt und chemotherapeutisch behandelt.

Gehirntumoren: Die Strahlentherapie

Strahlentherapie Gehirntumoren

Im Gegensatz zu anderen Geschwülsten können Tumoren des Gehirns oft nicht „radikal“, das heißt mit einem Sicherheitsabstand zum umliegenden gesunden Gewebe operiert werden, da sonst lebenswichtige Strukturen verletzt würden. Eine Bestrahlung ist deshalb oft unumgänglich.

Liegt der Tumor in einem besonders kritischen und damit einer Operation nicht zugänglichen Bereich des Gehirns, so wird mitunter zuerst eine Probe entnommen, um den Tumortyp festzustellen. In dieser Situation wird die Bestrahlung je nach Tumorart als alleinige therapeutische Maßnahme eingesetzt und kann zum Beispiel bei den Keimzelltumoren der Zirbeldrüse (den Germinomen) sogar zu einer vollständigen Heilung führen.

Die Wirkung der Strahlentherapie beruht auf einer Schädigung schnell wachsender Zellen durch ionisierende Strahlen bei weitgehender Schonung des umgebenden gesunden Gehirngewebes.

Es stehen verschiedene Bestrahlungsverfahren zur Verfügung. Am häufigsten eingesetzt wird die äußere Bestrahlung, die an speziellen Bestrahlungsgeräten, den so genannten Linearbeschleunigern erfolgt. Diese künstlich erzeugte, stark gebündelte Strahlung wird von außen durch Haut und Schädel hindurch millimetergenau auf die Tumorregion konzentriert. Die Bestrahlungsdosis wird in Gray (Gy) gemessen. Pro Bestrahlungssitzung erhält der Patient eine kleine Einzeldosis von etwa 1,8 bis 2,0 Gy. Je nach Gewebetyp kann sich die Strahlentherapie aus unterschiedlichen Gesamtdosen und Behandlungszeiten von mehreren Wochen zusammensetzen.

Am Anfang jeder Strahlentherapie steht die Bestrahlungsplanung, bei der das Bestrahlungsfeld genau festgelegt und die erforderliche Strahlung sorgfältig berechnet u. dosiert wird. Für die Anzeichnung des Bestrahlungsfeldes gibt es spezielle Kunststoffmasken, die für jeden Patienten individuell angefertigt werden. Eine solche Maske ermöglicht eine stabile Lagerung und Fixierung des Kopfes, so dass bei jeder Bestrahlung das geplante Bestrahlungsfeld präzise erfasst wird. Nach Anpassung der Maske erfolgt die Simulation, das heißt die Feldanzeichnung unter Durchleuchtungskontrolle. Dadurch können die früher oft belastenden Markierungen im Gesichtsbereich vermieden werden.

Je nach Tumorart umfasst das Bestrahlungsfeld nicht nur die Tumorregion selbst, sondern zusätzlich einen Sicherheitssaum, um auch die nicht sichtbaren Tumorausläufer zu erfassen.

Gehirntumoren: Nebenwirkungen der Strahlentherapie

Nebenwirkungen Strahlentherapie

Trotz sorgfältiger Therapieplanung und -durchführung müssen Sie bei der Strahlenbehandlung mit unerwünschten Begleitreaktionen rechnen. So kann es unter der Bestrahlung zu Kopfdruck oder Kopfschmerzen, Übelkeit und gelegentlich auch zu Müdigkeit kommen.

Gegen diese therapiebedingte Hirnschwellung werden auch Kortison-Präparate verabreicht, zum Beispiel Dexamethason in Tablettenform, die jedoch gegen Ende der Bestrahlung verringert und nach Abschluss der Strahlentherapie langsam ausschleichend abgesetzt werden.

Die Einnahme von Kortison kann leider auch vorübergehend zu unerwünschten Nebenwirkungen wie etwa Gewichtszunahme und erhöhter Infektanfälligkeit führen.

Bei den meisten Patienten tritt in der zweiten Hälfte der Bestrahlungsserie ein Haarausfall der bestrahlten Region auf.

Üblicherweise wachsen die Haare nach Abschluss der Bestrahlung wieder nach, in Einzelfällen kann jedoch im Bereich der höchsten Strahleneinwirkung der Haarwuchs dauerhaft geringer werden oder ausbleiben. Während dieser Zeit können Sie sich auch eine Perücke oder ein Haarteil verschreiben lassen. Wegen der nicht geringen Kosten setzen Sie sich vorher mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung.

Gehirngewebe ist relativ wenig strahlenempfindlich; dennoch können manchmal langfristig Beeinträchtigungen von Gehirnfunktionen auftreten, die auf eine Bestrahlung zurückzuführen sind. Für bestimmte Einsatzbereiche stehen heute spezielle Strahlentechniken zur Verfügung. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, in kurzer Zeit eine hohe Strahlendosis auf ein kleines Gehirn- beziehungsweise Tumorgebiet zu verabreichen. Zu diesem Zweck kommen die stereotaktische, interstitielle Radiochirurgie, die externe Radiochirurgie mit der Gamma-Einheit oder die Zielbestrahlung mit Hilfe des Linearbeschleunigers zum Einsatz. Bei der interstitiellen Radiochirurgie werden mit Hilfe der Stereotaxie-Einrichtung einer oder mehrere Kunststoffkatheter in den Tumor eingebracht. Sie sind mit radioaktiven Strahlern beladen, die über einen Zeitraum von wenigen Tagen eine genau festgelegte Strahlenmenge in das umgebende Gewebe abstrahlen.

Die Strahlendosis bleibt auf einen engen Raum beschränkt, der mit Hilfe computerisierter Berechnung und entsprechender Verteilung der Strahlenquellen der Tumorausdehnung präzise angepasst werden kann.

Bei der Zielbestrahlung mit der Gamma-Einheit (Gamma-Knife) wird eine einmalige Bestrahlung durchgeführt, bei der sich von einer ringförmigen Bestrahlungseinheit ausgehende Gammastrahlen in einem Zentrum, dem Tumorgebiet, schneiden und dort sehr hohe Strahlendosen erreichen. In dieser Form wird die Behandlung auf das Tumorgebiet eingestellt.

Bei der Radiochirurgie mit dem Linearbeschleuniger, auch X-Knife genannt, können durch computergesteuerte Bewegungen der Strahlenquelle ebenfalls maximale Strahlenkonzentrationen in einem Zentrum erreicht werden, das dem Tumor entspricht.

Diese eben beschriebenen beiden Methoden eignen sich besonders für Tumoren, deren größter Durchmesser nicht mehr als drei Zentimeter beträgt.

Einen wesentlichen Fortschritt der Strahlenbehandlung von bösartigen Tumoren verspricht die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT). Sie erfasst nicht nur präzise das Tumorareal, sondern ermöglicht auch innerhalb des Bestrahlungsfeldes Dosisanpassungen entsprechend der Tumorzellmasse. Bei Hirntumoren wird diese Methode derzeit noch erprobt.

Gehirntumoren: Chemotherapie

Chemotherapie Gehirntumoren

Neben den bereits besprochenen Behandlungsmethoden Operation und Bestrahlung besitzt die Chemotherapie für die Gesamtheit der Gehirntumoren eine nachgeordnete, aber zunehmende Bedeutung.

Abhängig von der Tumorart, dem Grad der Bösartigkeit, dem Wachstumsverhalten und der Lage einer Geschwulst wird eine Chemotherapie intravenös, das heißt als Infusion oder intravenöse Spritze, in Tablettenform oder selten als Injektion in den Liquorraum verabreicht.

Bei einigen Tumorerkrankungen ist eine Chemotherapie nicht angezeigt, etwa bei den gutartigen Meningeomen und bei den niedriggradig malignen Gliomen.

Bei anderen Tumorarten ist ihre Wirksamkeit noch umstritten. So besitzt eine Chemotherapie bei den häufigsten bösartigen Gliomen, den Glioblastomen, nur eine geringe Wirkung. Einige Sonderformen bösartiger Gliome sprechen jedoch auf eine Chemotherapie an; so ist bei malignen Oligodendrogliomen häufig eine Behandlung mit den Medikamenten Procarbazin, Vincristin und CCNU (PCV) erfolgreich. Für die häufiger werdenden Lymphome des Gehirns gewinnt die Chemotherapie einen immer größeren Stellenwert.

Bei anderen Gehirntumoren wie etwa den Medulloblastomen im Kindesalter spielt die Chemotherapie ebenfalls eine größere Rolle. Hier wird sie oft in Kombination mit einer Operation und einer Strahlentherapie eingesetzt. Da das kindliche Gehirn bis zum Erreichen des vierten Lebensjahres extrem empfindlich auf eine Bestrahlung reagiert, ist nach erfolgter Operation des Medulloblastoms eine Chemotherapie als ausschließliche weitere Maßnahme bei Kindern bis zum Erreichen des vierten Lebensjahres heute in Deutschland Standard.

Gehirntumoren: Die Operation

Operation Gehirntumoren

Lange Zeit galten chirurgische Eingriffe am Gehirn als außerordentlich risikoreich und belastend. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren wurden die Operationstechniken gleichsam revolutioniert. Die Einführung des Operationsmikroskops in den neurochirurgischen Operationssaal als so genannte Mikro-Neurochirurgie hat zu einer erheblichen Senkung des Operationsrisikos geführt.

Damit verbunden sind ein deutliches Absinken der Fälle, in denen sich der Gesundheitszustand des Patienten aufgrund der Operation verschlechtert, sowie eine deutliche Abnahme operationsbedingter Todesfälle. Die neurochirurgische Entfernung eines Tumors, der zum einen vollständig und zum anderen unter Schonung des umgebenden Gehirngewebes operiert werden kann und bei der keine Nachbehandlung erforderlich wird, ist der Idealfall. In vielen Fällen ist dies möglich, zum Beispiel bei Meningeomen, Tumoren der Hirnanhangdrüse und bestimmten Gliomen.

Oft ist jedoch grundsätzlich eine vollständige Entfernung des Tumors nicht erreichbar, etwa weil bösartige Prozesse keine klaren Wachstums- grenzen aufweisen und in das umgebende, gesunde Gehirngewebe einwachsen, so dass noch mehrere Zentimeter jenseits des Operationsrandes lebensfähige Tumorzellen im Gehirngewebe verbleiben. Diese Zellen müssen dann mit einer entsprechenden Zusatzbehandlung, zum Beispiel mit einer Strahlentherapie oder mit einer Chemotherapie, angegangen werden. In vielen Fällen wird es dem zunächst betreuenden und behandelnden Neurochirurgen nicht möglich sein, bereits vor der Operation eine Aussage über die erforderliche Nachbehandlung zu machen, da diese Entscheidung von der neuropathologischen Begutachtung und damit der Einordnung der Geschwulst abhängig ist.

Nicht immer ist eine Operation sinnvoll. In einigen Fällen mag eine abwartende Haltung angemessener sein. Ein Beispiel wäre ein Meningeom, das durch einen epileptischen Anfall auffällig wurde, aber eine ausgeprägte Verkalkung aufweist. Letzteres spricht für eine ganz geringe Wachstumstendenz.

Auf der anderen Seite sind ausgedehnte das Gehirn durchwachsende Tumoren zu erwähnen, die keine oder sehr wenige neurologische Einbußen verursachen und die nicht vollständig operativ entfernt werden können, weil eine radikale Entfernung auf jeden Fall erhebliche neurol. Störungen verursachen würde. Zum dritten gibt es bösartige Prozesse, die in jedem Falle lebensbegrenzend sind, ob sie behandelt werden oder nicht, und deren Operation ebenfalls mit erheblichen Schäden verbunden wäre.

Hier gilt es, zusammen mit dem Patienten und gegebenenfalls mit seinen Angehörigen eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken vorzunehmen. Das Auftreten von bleibenden operationsbedingten Gesundheitseinschränkungen (permanente Operationsmorbiditet), die sich nicht nach wenigen Tagen bis Wochen zurückbilden, liegt in der Hand eines erfahrenen Operateurs heute bei zirka fünf Prozent. Die Operationsletalität, also der Anteiloperationsbedingter Todesfälle, liegt unter zwei Prozent. Selbstverständlich handelt es sich bei diesen Zahlen um Richtwerte; das Risiko im einzelnen Fall ist abhängig von der Art des Tumors, seiner Lage im Gehirn, dem Alter des Patienten, seiner allgemeinen Gesundheit und von anderen Faktoren.

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Operationstechnik haben auch die modernen bildgebenden Verfahren wie Computertomographie und Kernspintomographie geleistet, die vor der Operation eine präzise Information über Lage und Ausdehnung des Tumors gestatten. Auch die Überwachungsmöglichkeiten der Gehirnfunktion während einer Operation haben sich erheblich verbessert. Schließlich hat auch die Weiterentwicklung der modernen Anästhesie zur deutlichen Senkung operationsbedingter Komplikationen beigetragen. Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass heute umfangreiche, schwierige Operationen schonend durchgeführt werden können, die vor 20 Jahren technisch unmöglich waren.

(Autor: M. Muffin)